Vera Vorneweg

Spiele das Spiel

Frühling 2025

Vera Vorneweg arbeitet an einer literarischen Kartographie rund um die Fabrik Heeder. Sie unternimmt Streifzüge in den Straßen und wählt bestimmte Punkte der schreiberischen Untersuchung per Zufallsprinzip aus. Gespräche mit Anwohner*innen fließen in das Wordmapping mit ein. Auszüge des entstehen-den Textes sind als temporäre Literaturinstallation in der )PFÖRTNERLOGE( zu sehen.

Vera Vornewegs versteht sich als Strassenschreiberin. Ihre Praxis verortet sich zwischen Literatur, Performance und Bildender Kunst, und lässt sich als ein Schreiben über die Orte charakterisieren, an denen die Künstlerin sich gerade befindet. Ausgehend von der Frage „Welcher Text hat die Berechtigung hier zu sein?“, begleitet Vorneweg literarisch die Stadt-geschichte. Sie bezieht dabei die Bevölkerung ein und integriert in ihren Texten unerwartete Begegnungen mit Menschen.

Die Stadt bietet ständig Material an; Vorneweg ordnet es durch die strukturierende Tätigkeit des Schreibens.

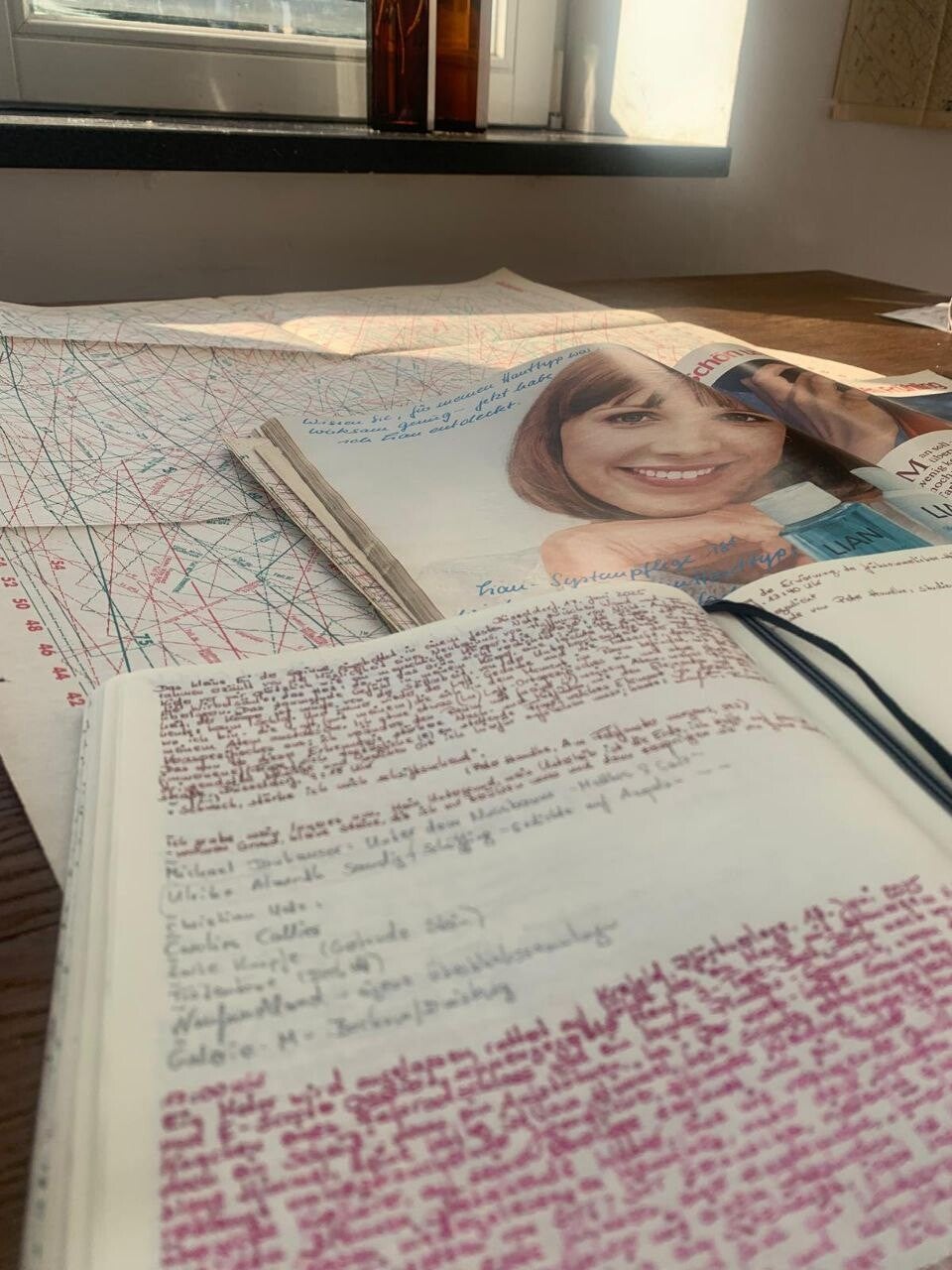

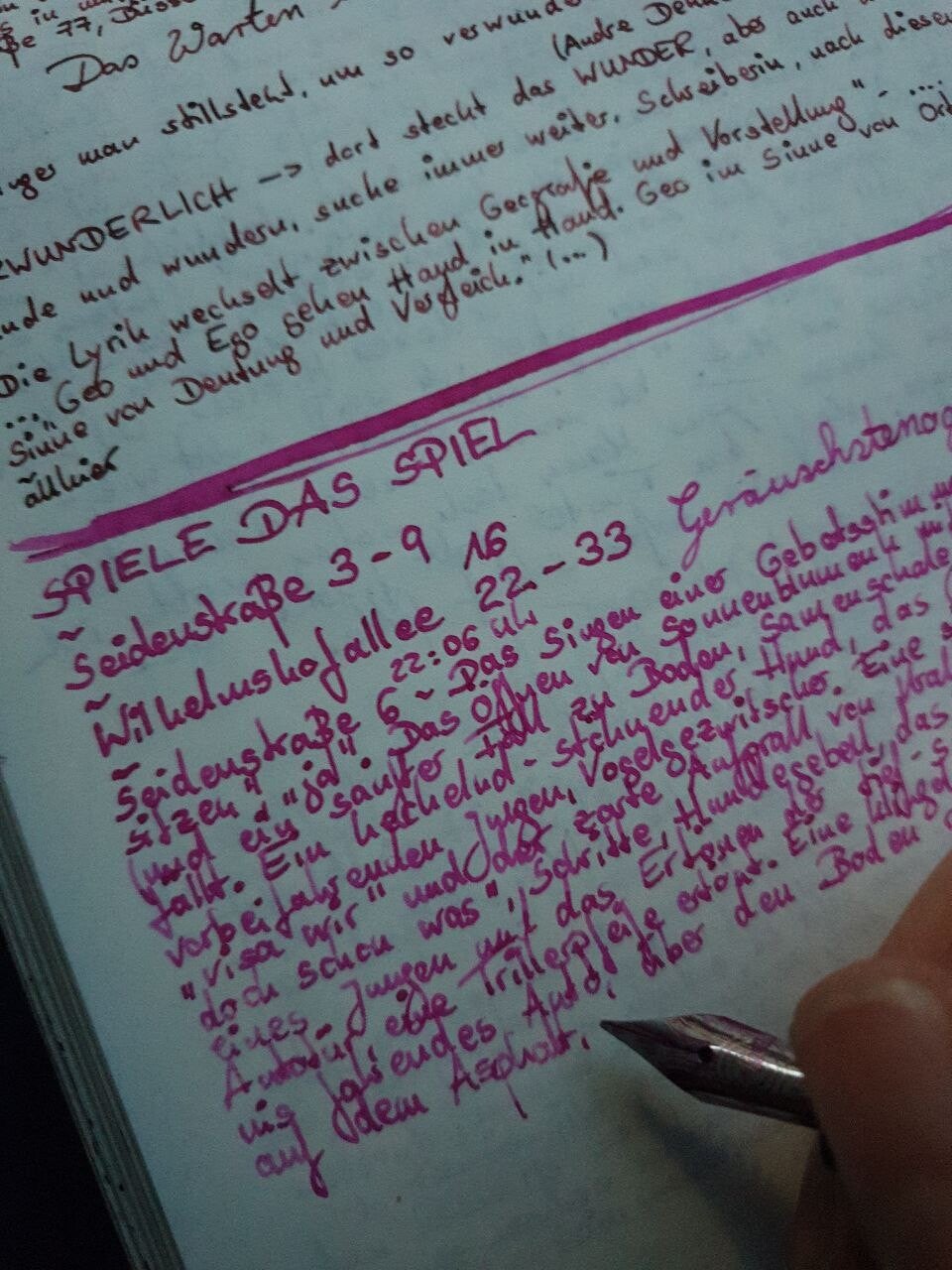

In einem ersten Schritt wird das Textmaterial gesammelt. Für ihr Projekt in der „Samt- und Seidenstadt“ Krefeld begibt sich Vera programmatisch zu den sog. Textilstraßen, wie die Garn-, Saum- oder Seidenstraße. Mithilfe eines Roulettes bestimmt sie den genauen Standort ihres Schreibens und protokolliert von da aus, was sie hört. Dabei hält sie alles fest: die Unterhaltungsfetzen von Passant*innen, den Refrain eines Schlagerliedes oder die Worte ihres Gegenübers, die sie während zufälliger Begegnungen wahrnimmt. Wie für die Street Photography wird die Dynamik der Stadt eingefroren. Vornewegs Stil ist sachlich-nüchtern und verzichtet sowohl auf Kommentare als auch auf Bewertungen.

Die entstandenen Geräusche-Stenogramme vernachlässigen also die üblicherweise dominanten visuellen Aspekte der Stadt und rücken die Sprache und den Ton in den Vordergrund einer urbanen Erfahrung.

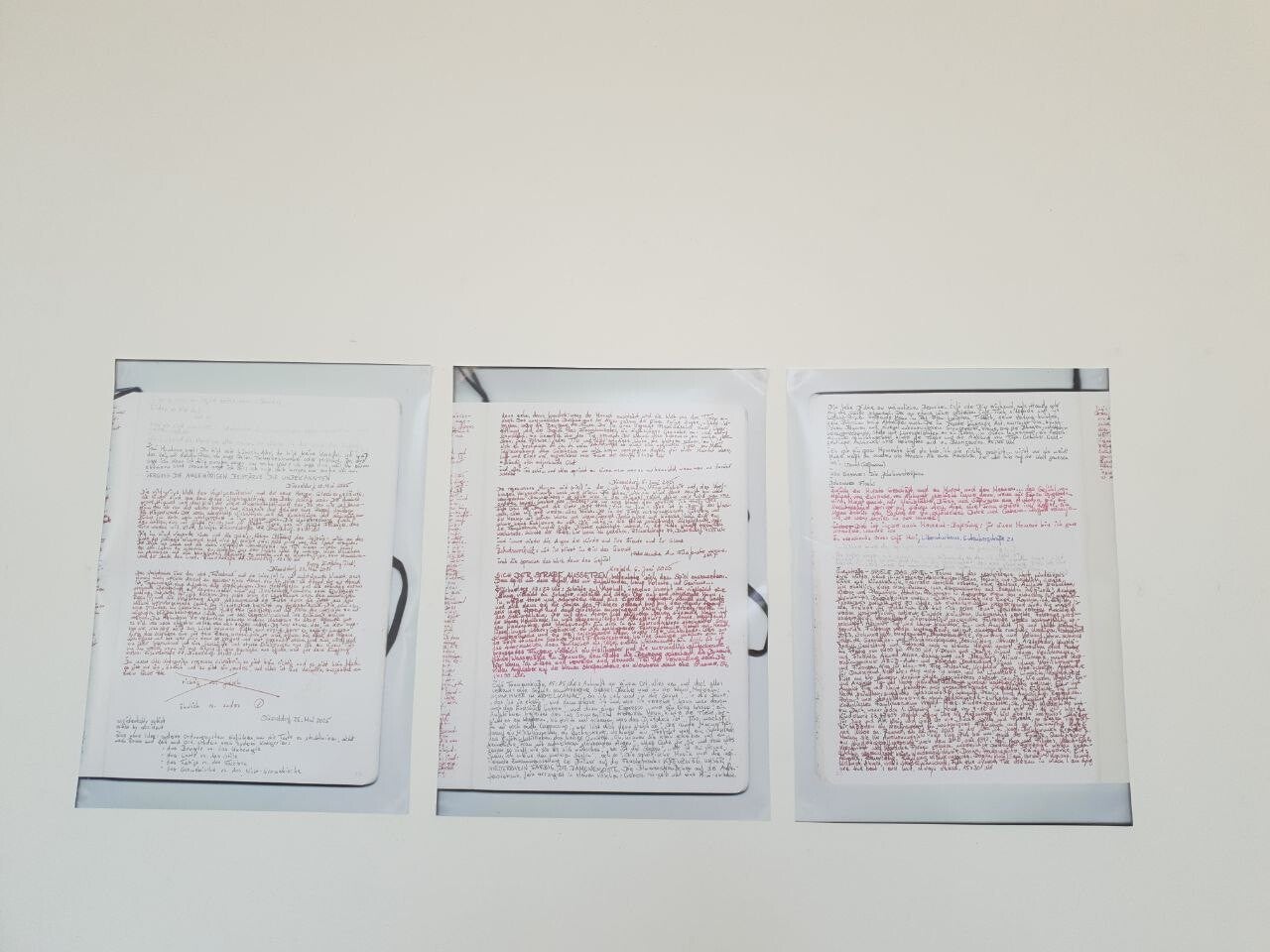

In einem zweiten Schritt werden die Notizen in Form gebracht. Durch das Abtippen und Lektorieren werden sprachliche Muster sichtbar. Das Material verfeinert sich und erhält seine definitive, inhaltliche Gestalt. Der dritte Schritt konzentriert sich auf die formelle Verwandlung des Textkonvoluts. Dieser wird in die Öffentlichkeit zurückgespielt.

Vorneweg schreibt ihren Text an ausgewählte Stellen – auf Ziegelsteinen von Außenwänden, auf das Glas von Schaufenstern oder auf den Putz von Fassaden des öffentlichen Raums. Die Form dieser Transkription orientiert sich an dem Kontext der Textentstehung und zielt auf die größtmögliche

Sichtbarkeit.

Das Ergebnis ist eine Art „Krefeld-Kaleidoskop“. Die kurzen Betrachtungen

bilden urbane Miniaturen, die innerhalb von 15 bis 30 Minuten entstehen.

Auf indirekte Weise erzählen sie viel über die soziale Situation in der Stadt, sie halten Themen wie Armut, Migration und sozialen Abstieg unmittelbar fest. Trotz ihrer Sachlichkeit besitzen sie eine atmosphärische Qualität, die zu Erkenntnissen lokaler Spezifitäten führen.

Durch diese Sichtbarkeit, die einer neuen Aufwertung gleichkommt, erhält das nun fixierte Beiläufige und Flüchtige einen neuen Status. Die Texte im Außenraum werden in der Tat gelesen, und zwar, laut eigener Beobachtungen, von Menschen, die wenig oder selten lesen. Die Ortsbezogenheit dieser Texte und ihre außergewöhnliche Zugänglichkeit macht sie wohl interessant, wenn nicht gar attraktiv. Sie betonen die geistige Verbindung mit einem Gebiet – ob Straße, Platz oder Stadtteil – und schaffen zudem eine Distanz zu den alltäglichen, beschriebenen Situationen. Im besten Fall provozieren sie eine willkommene Ebene der (Selbst-)Reflektion.

Zu Beginn des Sommers 2025 ist Vera Vorneweg mit Krefeld noch nicht

fertig, wie die Künstlerin selbst sagt. Der Projektabschluss in der )PFÖRTNERLOGE( ist ein eigentlicher Auftakt für die dritte Phase in der Stadt. In Zusammenarbeit mit dem Freischwimmer e. V. und dem

Niederrheinischen Literaturhaus plant sie nun ihre in Krefeld entstandene Textsammlung auf eine Fläche im Außenraum zu schreiben. Der Prozess wird also verlängert.

Auszug aus der Einführung von Emmanuel Mir

„…Metaphorisch formuliert, könnte man behaupten, dass Vera der Musik der Stadt genau zuhört und deren Partitur in Realzeit nach-schreibt. Interessant an dieser Herangehensweise ist die konsequente Rücknahme einer auktorialen Perspektive zugunsten eines neutralen, deskriptiven Tonfalls, sowie der Versuch einer totalen Erfassung der sprachlichen Realität in der unmittelbaren Umgebung der Künstlerin. Vera Vorneweg komponiert, fantasiert und interpretiert nichts, sondern, gleich einer Dienerin des Realen, registriert. Sie ist die Protokollantin eines nie endenden Stücks, und dieses Stück könnte „Stadt“, „Straße“, „Platz“ oder im aktuellen Fall „Krefeld“ heißen.

Sowohl in der Literatur- als auch in der Kunstgeschichte ist der An-spruch auf Sachlichkeit wohl bekannt. Der Realismus, wie er heute in künstlerischen Feldern verstanden wird, entstand im 19. Jahrhundert, als Stendhal ein endgültiges Bild für das eigene literarische Projekt fand:

Seine Romane sollten ein Spiegelbild der Realität werden, und alles, also sowohl ihre schönen als auch ihre weniger schönen Seiten, reflektieren. Der Realismuszugang von Vera Vorneweg wird aber von einer weiteren Referenz ergänzt, der „Oulipo“- Bewegung. Das in Frankreich geborene „Ouvroir de Littérature Potentielle“ (Werkstatt für potenzielle Literatur) bringt Autor*innen zusammen, die Texte unter strengen formalen Zwängen produzieren. Diese Zwänge nehmen die Form von „Spielregeln“ an, woran die Autor*innen sich sklavisch halten. Einer der bekanntesten von ihnen war Georges Pérec, der es fertigbrachte, ein ganzes Buch ohne den Buchstaben „E“ zu verfassen – der in französischer Sprache am meisten vorkommende Buchstabe. Die Oulipo-Autor*innen sahen die wahre kreative Leistung im notwendigen Umgang mit externen, verpflichtenden Bedingungen. Die eigene Komfortzone wird verlassen und der selbstauferlegte Druck führt zu Lösungen, die in einem freien Umfeld nicht erschienen wären. Damit entwickelte das Kollektiv eine kontrain-tuitive Vorstellung von Kreativität, wonach die größte Freiheit aus dem größten Zwang entsteht.

Das Zusammenspiel von Zwang und Freiheit ist ein wichtiges Element im produktiven System von Vera Vorneweg. Die schreibende Künstlerin gibt sich Regeln vor, lässt die Orte und die Themen ihrer Aufzeichnungen, die Dauer ihrer Tätigkeit und sogar die Farbe ihrer Tinte von einer Spiel-regel festgelegen, der sie blind folgt. Sie entscheidet nichts. Sie lässt den Rahmen des Spiels, mit seinen Anteilen an Limitationen und Belie-bigkeit, für sie entscheiden. Vielleicht weil sie erkannt hat, dass ein Spiel ohne Regel ein Spiel ohne Spannung ist...“

Foto: Moritz Ellerich

Zur Künstlerin

Vera Vorneweg, geboren 1985, hat Soziale Arbeit und Philosophie in Düsseldorf und Israel studiert und publiziert neben Textarbeiten im öffentlichen Raum in Anthologien und Zeitschriften. Vornewegs Werk wurde mehrfach ausgezeichnet, u.a. durch den Harald-Gerlach-Preis (2019) und den Literatur-Förderpreis der Stadt Düsseldorf (2022). Sie erhielt diverse Stipendien (u.a. Künstlerdorf Schöppingen, Goethe-Institut) und kuratiert seit 2022 den „Kunstkiosk“ – eine Düsseldorfer Veran-staltungsreihe mit Lesungen zur Visuellen Poesie.

Erstelle deine eigene Website mit Webador