Vera Vorneweg

Spiele das Spiel

Frühling 2025

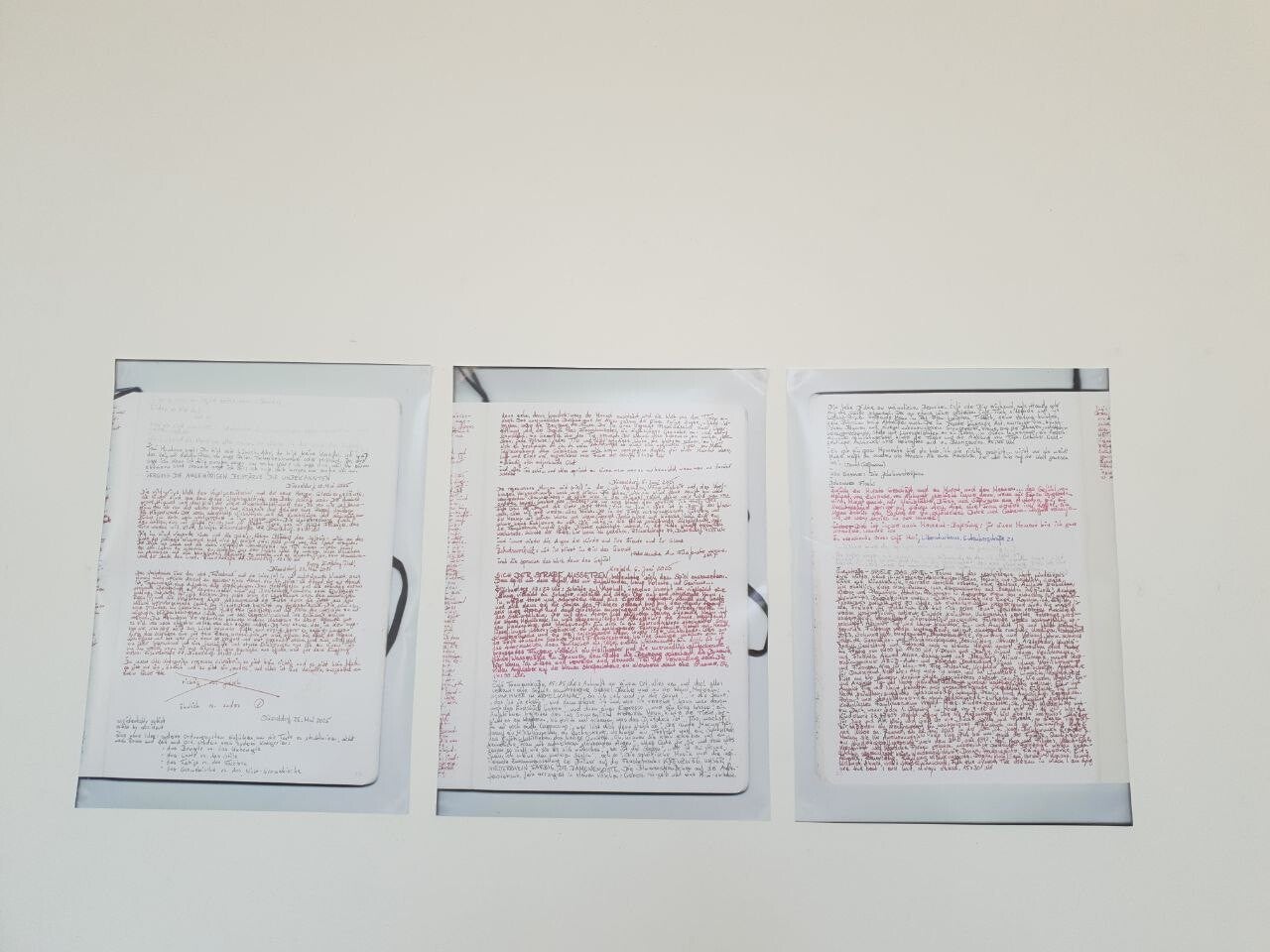

Vera Vorneweg arbeitet an einer literarischen Kartographie rund um die Fabrik Heeder. Sie unternimmt Streifzüge in den Straßen und wählt bestimmte Punkte der schreiberischen Untersuchung per Zufallsprinzip aus. Gespräche mit Anwohner*innen fließen in das Wordmapping mit ein. Auszüge des entstehen-den Textes sind als temporäre Literaturinstallation in der )PFÖRTNERLOGE( zu sehen.

Ute Reeh startet ihr Projekt in Krefeld ohne Vorstellung konkreter Ergebnisse. Die Künstlerin untersucht prinzipiell die gestalterischen und physischen Formen von abstrakten Prozessen, und möchte von den Ideen, Visionen und Wünschen von Krefelder*innen ausgehen, bevor sie einen eigenen Vorschlag entwickelt. Zu diesem Zweck hat sie in einer ersten Phase des Projektes Krefelder Stimmen eingefangen, wie z. B. die eines Pfarrers, einer Stadtplanerin, eines Obdachlosen, einer Studierenden oder von Kindern und Jugendlichen. Jedes Gespräch fängt mit der gleichen Frage an: "Was wünschen Sie sich für Krefeld?".

Aus diesen Gesprächen entsteht eine Vielstimmigkeit, die die Komplexität der Wahrnehmung einer Stadt durch ihre Bewohner*innen erkennen lässt. Diese verschiedenen Perspektiven auf die Stadt gehören zu Reehs Grundmaterialien. Weiteres Material wird während der Dialoge produziert: Es handelt sich um Zeichnungen, die, als direkte Reaktion der Hand der Künstlerin auf die Worte ihres Gegenübers, eine relativ abstrakte Unterhaltung in konkreten Formen bringt. Durch die Zeichnungen öffnet sich das Gespräch und bekommt eine neue Tiefe: Nicht nur die verbale Sprache, sondern eine visuelle Sprache trägt zur Kommunikation bei und verbindet letztendlich zwei Menschen.

In einer weiteren Phase werden diese „Krefelder Zeichnungen“ vergrößert und ausgeschnitten. Sie wirken wie Puzzleteile aus weichen, amorphen Formen, die in unterschiedlichen Situationen eingesetzt werden können. Sie bilden ein Zwischenergebnis der laufenden, offenen Untersuchung Ute Reehs.

Foto: Sebastian Bartalan

Es folgt dann die nächste Ebene der Transformation: Die Formen werden auf den Boden des benachbarten Kresch-Theaters gelegt und fungieren dort als eine Art Ausgangsbild, die eingeladene Gäste zur Handlung und zur Bewegung im Raum inspirieren sollen. Jede*r kommt mit seinen Geschichten und seinen Hintergründen und agiert konzentriert auf einem gemeinsamen Feld, in der Interaktion oder ohne Interaktion mit den anderen.

Ute Reeh lässt Kinder kneten mit der Frage „was wollt ihr?“, „Was ist möglich?“.Die Kinder kneten, und Ute nimmt alle Formen sehr ernst. Es entstehen auch Skizzen, dreidimensional diesmal. Da auch, geht es um Austausch und um die Formulierung von Dingen, die verbal schwer oder nicht zu fassen sind. Es bedarf einer eigenen, visuellen, taktilen Sprache; das ist der Zwischenraum, wovon der Titel des Projektes handelt.

Das Ergebnis ist eine Art „Krefeld-Kaleidoskop“. Die kurzen Betrachtungen bilden eine Art von urbanen Miniaturen, die innerhalb von 15 bis 30 Minuten entstehen. Auf indirekter Weise erzählen die Texte viel über die soziale Situation in Krefeld, sie halten Themen wie Armut, Migration und sozialer Abstieg mittelbar fest. Trotz ihrer Sachlichkeit besitzen sie eine atmosphärische Qualität, die zu Erkenntnissen lokaler Spezifitäten führen.

Auszug aus der Einführung von Emmanuel Mir

Vater theoretischer Physiker. Beschäftigte sich mit komplexen Dingen mit für das Kind unverständlichen Begrifflichkeiten, die aber greifbar wurden, wenn sie in einer Formel oder in einem Diagramm einen Körper bekommen. Das hat auch ein ästhetischer Wert – man spricht nicht umsonst von mehr oder weniger „eleganten“ Lösungen bei mathematischen Formeln. Nicht nur Theolog*innen und Künstler*innen beschäftigen sich mit der Materialisierung des Unsichtbaren, auch die Wissenschaftler*innen. Verbindung zwischen Abstraktion und greifbaren Phänomen.

Die Menschen an einem Tisch bringen. Gemeinsam Ziele definieren. Die Fortsetzung des Prozesses liegt bei den Verantwortlichen (Politik und alle Akteure der Zivilgesellschaft). Die Künstlerin hat ihre Arbeit als Geburtshelferin, als Wortgeberin und als Visualisierungsagentin getan. Von ihr kommt keine fertige Lösung, kein 5-Jahres-Plan und keine Heilung. Es ist nicht ihr Job; dafür gibt es Therapeutinnen und Theologinnen. Sie hat das Nicht-Gehörte und Nicht-Gesehene hörbar und sichtbar gemacht. Sie hat Dinge in Form gebracht. Nun sind wir dran, diese Formen in gesellschaftlichen Impulsen zu konkretisieren. Sie ergänzt, ihre Aufgabe in Realisierungsprozessen ist relevant. Ihre Sprache ist die Form. Sie hält den Prozess immer wieder dort an, wo Form die Aufmerksamkeit aller brauch

Die Ethnologin Anna Löwenhaupt Tsing hat geschrieben: „Zuhören ist der Ausgangspunkt jeder politische Arbeit… Zuhören ist eine Form von bewusster Aufmerksamkeit und Zuhören im politischen Sinne bedeutet, die Anzeichen von noch nicht artikulierten Themen aufzuspüren“.

Ute: „Partizipativ arbeiten heißt in Demut zu arbeiten“. Eine ungewöhnliche Rolle des Künstlers als Sender / Empfänger.

Foto: Moritz Ellerich

Zur Künstlerin

Vera Vornewegs Werk wurde mehrfach ausgezeichnet, u.a. durch den Harald-Gerlach-Preis (2019) und den Literatur-Förderpreis der Stadt Düsseldorf (2022). Sie erhielt diverse Stipendien (u.a. Künstlerdorf Schöppingen, Goethe-Institut) und kuratiert seit 2022 den „Kunstkiosk“ – eine Düsseldorfer Veranstaltungsreihe mit Lesungen zur Visuellen Poesie.

Foto: Petra Diederichs

Erstelle deine eigene Website mit Webador